Las personas con discapacidad a través de la historia

Cambios de paradigma

A lo largo de la historia los avances de la pedagogía, las ciencias así como de las experiencias clínicas han permitido llegar a pensar hoy a la persona con discapacidad, incluso intelectual, como un ciudadano.

En la época de los imperios griego y romano se eliminaba arrojando desde los montes Taigeto y Tarpeia a aquellas personas consideradas imperfectas. Podemos describir esta concepción como paradigma del eliminado, y aún podemos hallarla en ciertas culturas como la esquimal, llamándola eutanasia desde nuestra perspectiva cultural.

Posteriormente surge la percepción del discapacitado como expresión del mal encarnado o la elección divina, procediéndose al alejamiento del resto de la sociedad a estas personas, alojándolas en espacios distantes y siniestros. Nos hallamos frente al paradigma del administrado, motivado por la caridad hacia el sujeto anormal.

Recién hacia finales del siglo XVIII surge el interés de la medicina a través de los primeros intentos de rehabilitación de estas personas concebidas como enfermos. Si bien esto significó un cambio interesante en algunos aspectos (que podemos denominar paradigma del rehabilitado), depositó a estas personas en un lugar pasivo, negándoles la posibilidad de elección.

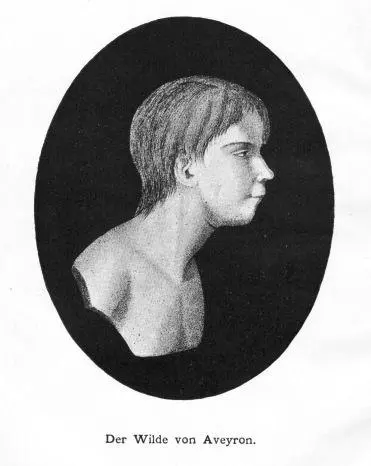

La primera descripción de un proceso de rehabilitación de estas características fue llevada adelante por el Dr. Itard (1799). Este médico trabajó con Víctor, un niño salvaje encontrado en la zona de Aveyrón en Francia, conocido como niño lobo. Junto con el étologo Pinel del Instituto de Sordomudos, intentaron efectuar un diágnóstico sin lograrlo. La idea que imperaba era la que postulaba que primero debía efectuarse un diganóstico para luego delinear un tratamiento y un pronóstico. De aquí deviene la tipificación de estas personas, visión que hoy en día cuestionamos.

El ensayo médico-pedagógico que Itard elaboró es un punto de referencia ineludible para cualquier reflexión sobre el niño deficiente a lo largo del siglo XIX. Existe otro caso estudiado por Kaspar Hauser, denominado el niño oso de Lituania (1832).

Frente a la realidad del "niño lobo", se debaten ideas respecto a la posibilidad de existencia de un hombre en estado natural, es decir, que crezca apartado de la civilización y por lo tanto carece incluso de lenguaje.

Al estudiar a Víctor algunos sostuvieron que era capaz de razonar en situaciones relacionadas con la satisfacción de necesidades naturales o apetito solamente. Pinel lo asemeja a niños idiotas o adultos dementes, supone que fue abandonado por ser idiota y no al revés, de manera tal que desde una postura organicista sostiene que el niño es incurable. Esto fue refutado desde muchas publicaciones que plantean el papel que la sociedad tiene en el desarrollo humano.

Finalmente Itard no logró que el niño hable, pese a todos los intentos por estimular sus sentidos. Si bien no insistió en demostrar su hipótesis de partida tal vez su error fue persistir en una metodología que resultó ineficaz. Muchos expertos valoraron los esfuerzos de Itard si bien consideraron posteriormente que él equivocó la hipótesis ya que el niño probablemente era deficiente mental congénito y a esto se sumó el aislamiento social.

vinculación a la vida social.

despertar la sensibilidad.

ampliar sus necesidades con nuevas ideas.

inducir al uso de la palabra.

ejercitar operaciones sobre los objetos de sus necesidades físicas.

Este caso se convirtió en una especie de mito fundacional de la corriente médico-pedagógica que originó la reflexión médica sobre los niños con alteraciones psíquicas y la educación especial en general.

Pese al valor de estos avances tal corriente supuso obturar la posibilidad de que estas personas fuesen sujetos deseantes y pensantes, capaces de dirigir su propia vida. Esta postura configura una nueva mirada, propia de nuestros días, la que llamamos paradigma del ciudadano, y que abordaremos detalladamente en otro artículo.

Lic. Cynthia Virginia Caldeiro

Bibliografía:

Apuntes de clases "Seminario de Educación Especial I". Profesora Stella Caniza. UNSAM.

Huertas Gracía-Alejo, R. (1998) "Los niños salvajes y la medicalización de la enfermedad" en "Clasificar y educar. Historia natural y social de la deficiencia mental. CSIC. Madrid.